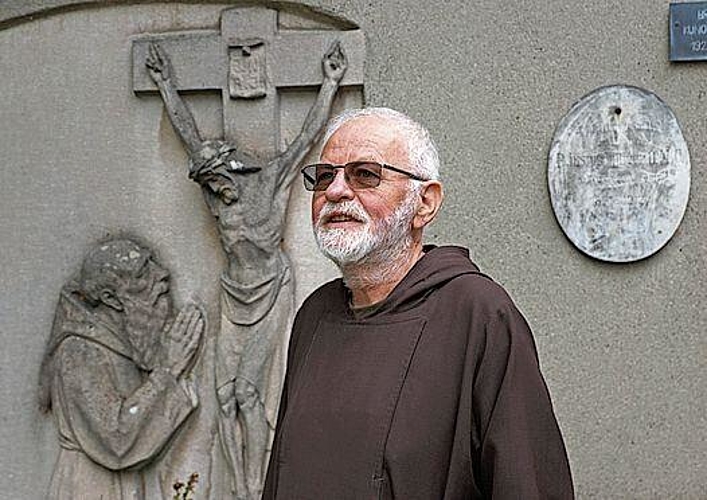

«Aufdringlich sein wollte ich nie»

Unvergessen Fast 20 Jahre lang gehört er sozusagen zum Inventar des Kantonsspitals Olten. Paul Rotzetter – besser bekannt als Pater Paul oder auch Bruder Paul – wirkt von 1991 bis 2009 als katholischer Spitalseelsorger. Er denkt gerne an diese Zeit zurück.

Paul Rotzetter wird 1944 als drittes Kind einer Fribourger Familie im damals bernischen Grenzort Roggenburg geboren. Er wächst mit insgesamt sechs Geschwistern auf – an unterschiedlichen Orten. Sein Vater arbeitet als Grenzwächter und zieht mit seiner Familie immer mal wieder weiter. Eine Lehre als Käser bricht Sohn Paul ab, drückt stattdessen erneut die Schulbank. Mit 24 Jahren legt er in Appenzell in einer Kapuzinerschule die Matura ab. Danach folgen das Propädeutikum an der Uni Fribourg, das Noviziat in Luzern und das theologische Hausstudium in Solothurn. 1974 wird Paul Rotzetter zum Priester geweiht. Mitte der 1970er-Jahre – er wohnt nun in Wil – ist er als Ferienablösung ein erstes Mal in Olten in der Spitalseelsorge tätig. 1976 tritt er ins Kapuzinerkloster Olten ein; er arbeitet in der Marienkirche als Prediger, in der Pfarrei St. Martin als Hausmissionar und absolviert parallel eine Ausbildung als Spitalseelsorger in München. Auch unterrichtet er eine Zeitlang Religion an der Kanti Zofingen. 1980 muss er Olten wieder verlassen und seine Zelte in Zug aufschlagen, wo er als Spitalseelsorger arbeitet. 1991 kehrt er nach Olten zurück und widmet sich fortan schwergewichtig der Spitalseelsorge.

«Der Personalchef der Kapuziner, der Regionalobere, brauchte für den Standort Olten einen Nachfolger als Spitalseelsorger. Er fragte mich an – und weil man wusste, dass das Kapuzinerkloster Zug in absehbarer Zukunft aufgelöst werden würde, war es vernünftig, nach Olten zu wechseln. Fortan ging ich jeden Tag – an Sonn- und Werktagen – frühmorgens ins Spital, wünschte dort allen Patienten einen guten Tag und vermittelte ihnen das Gefühl, dass ich bei Bedarf für sie da sein würde. Von der Spitalleitung hatte ich eine Liste von allen Katholiken erhalten. Zu Beginn gab es unzählige Leute, die mich kaum beachteten. Doch schon nach einigen Tagen vermissten sie mich, wenn ich sie mal nicht besuchen konnte. Da war etwas gewachsen.

Ich glaube, ich hatte ein gutes Image, galt als jemand, der sich nicht aufdrängte. Ich war da für die Patientinnen und Patienten in schwierigen Zeiten und begleitete auch viele im Sterben. Ich nehme an, dass sie gespürt haben, dass ich ein glaubender und betender Mensch bin. Geschätzt wurde ich für meine ruhige Art. Aufdringlich sein wollte ich nie, ich war einfach da. Jeder Mensch ist anders, man muss immer von neuem versuchen, sich hineinzufühlen. Ich hoffe, dass mir das meistens gelungen ist.

Bei den Rundgängen traf ich in den Zimmern natürlich auch auf Andersgläubige und unterhielt mich auch mit diesen, wenn ich spürte, dass das dieser Person wichtig war. Den Katholiken, die das wollten, erteilte ich täglich die Kommunion. Mit den Patientenbesuchen begann ich jeweils schon während des Frühstücks. Um acht Uhr begab ich mich dann zur Spitalkapelle, lud meine Batterien in der Stille auf und setzte um neun Uhr meine Besuche fort. Man konnte auch nach mir verlangen, ich trug einen Piepser auf mir. Ausserdem besass ich ein Passepartout des Spitals, hatte also Zugang zu allen Zimmern. Das zeigt die damalige Stellung des Spitalseelsorgers auf. Heute ist so etwas undenkbar.

Lange Zeit legte ich die Strecke vom Kloster ins Spital zu Fuss zurück, später dann mit dem Auto, weil ich zum Beispiel plötzlich in ein Altersheim gerufen wurde. Bis zum Mittagessen hielt ich mich im Spital auf, kehrte dann zurück, machte einen Mittagsschlaf und fuhr wieder ins Spital. Abends um fünf, halb sechs Uhr kehrte ich ins Kloster zurück. Aber wenn um acht oder auch um elf Uhr abends ein Anruf vom Pflegepersonal oder von Angehörigen kam, eilte ich wieder ins Spital. Am nächsten Morgen begann der Tag mit der üblichen Routine – auch wenn ich in der Nacht zuvor zwei, drei Stunden im Spital verbracht hatte.

In diesen 18 Jahren gab es ganz viele schöne Erlebnisse. Kürzlich durfte ich zum Beispiel eine Hochzeitsmesse zelebrieren, da sagte der Vater der Braut zu mir, er kenne mich schon lange. Er habe als Polizist gearbeitet und mich in schwierigen Situationen einige Male erlebt. ‹Ihr Dasein, Ihre ruhige Art taten jeweils gut›, meinte er. Auch war ich oft dabei bei Gesprächen, in denen es ums Ausschalten der lebenserhaltenden Maschinen ging. Gerade in diesen Fällen hatte ich auch mit Angehörigen zu tun.

Wenn es ums Sterben ging oder jemand mit einer unheilbaren Krankheit konfrontiert war, stellte ich immer die Frage: ‹Haben Sie mit allen Frieden?› Dabei erlebte ich unglaubliche Geschichten. Einmal sagte mir jemand, sein Vater habe die Familie zerstört und sei für seine Taten ins Gefängnis gekommen. Mit ihm würde er gerne Frieden schliessen. Ich machte diesen Vater ausfindig – und war dann bei jenem Gespräch dabei. Da wurde dem Vater vergeben, aber er wurde auch gebeten, nicht auf der Beerdigung zu erscheinen. Das Grab dürfe er später schon besuchen, aber eine Begegnung mit den Geschwistern und der Mutter bei der Beerdigung solle unbedingt vermieden werden. Jahre später rief mich der Bruder jenes Vaters an und bat mich, dessen Trauergottesdienst zu halten. Der Vater hatte inzwischen wieder eine Freundin gehabt. Ihr hatte er gesagt, dass sie mal alles von ihm erben könne. Doch er hatte ein Doppelleben geführt und eigentlich nur auf Kosten dieser Freundin gelebt – zurück blieben nur Schulden. Also, ich habe ganz fürchterliche Dinge erlebt, nicht selten auch in die Abgründe der menschlichen Existenz hineingeblickt.

Oft war ich auch als Mediator im Einsatz. So habe ich meinen Auftrag verstanden. Sehr häufig kann man jedoch gar nichts machen. Wichtig ist einfach, dass man da ist und zu verstehen gibt, dass sie nicht allein sind. Viele fragten mich, woher ich die Kraft für meine Arbeit nähme. Das Zentrum für mich war die Kapelle. Dort holte ich durch das Gebet mit ihm die Kraft Christi. Die Hostie, die ich dann jeweils an die Leute verteilt habe, war ebenjene Kraft. Und natürlich holte ich auch Energie, indem ich spürte, dass meine Arbeit einen Sinn hat, den Leuten Kraft gibt.

Dankbarkeit habe ich sehr oft gespürt – von Patienten, von deren Angehörigen, aber auch von der Ärzteschaft. Eine Ärztin – eine Nicht-Christin – schrieb mir zum Beispiel einen enorm schönen Weihnachtsbrief, in dem sie mir voller Dankbarkeit schöne Weihnachten wünschte und schrieb, sie spüre, wie bedeutungsvoll meine Arbeit sei. Wenn man ein solches Schreiben erhält, laden sich die eigenen Batterien von allein wieder auf. Auch vom Pflegepersonal wurde ich geschätzt. Es sagte mir immer wieder, dass ich eine grosse Hilfe sei.

Mit meinen Mitbrüdern im Kloster habe ich mich schon ein wenig über meine Arbeit ausgetauscht. Aber ich war ans Berufsgeheimnis gebunden und durfte nicht aus der Schule plaudern. Wichtig ist ohnehin, dass man das meiste im Spital lässt – ansonsten macht man sich selbst kaputt. Jeden Samstagmorgen unterhielt ich mich per Telefon zudem mit einem Spitalseelsorger in Deutschland, also mit jemandem, der dieselbe Arbeit machte wie ich, aber die hiesigen Leute natürlich nicht kannte. Das war mir wichtig und tat mir gut. Bis heute pflege ich regelmässig Kontakt mit ihm.»

2009, mit 65 Jahren, wird Pater Paul als Spitalseelsorger pensioniert – unfreiwillig. Nach einer Umstrukturierung der Spitalseelsorge ist kein Platz mehr für ihn. Früher war es selbstverständlich, dass Spitalseelsorger bis ins hohe Alter tätig waren. Diese Zwangspensionierung wird von ihm als unschönes Ende seiner Tätigkeit im Spital empfunden, zumal sein Gehalt erst spät demjenigen des reformierten Seelsorgers angepasst wurde. In den Folgejahren wird er jedoch in stark reduzierter Form wieder seelsorgerisch tätig im Spital. Noch heute leistet er dort priesterliche Dienste, verabreicht etwa die Sterbesakramente – allerdings nur noch auf Anfrage. Darüber hinaus zelebriert Pater Paul in der gesamten Region Olten viele Abdankungen und Hochzeiten. Wegen der Schliessung des Kapuzinerklosters Olten wird er die Region im kommenden Frühling verlassen müssen.